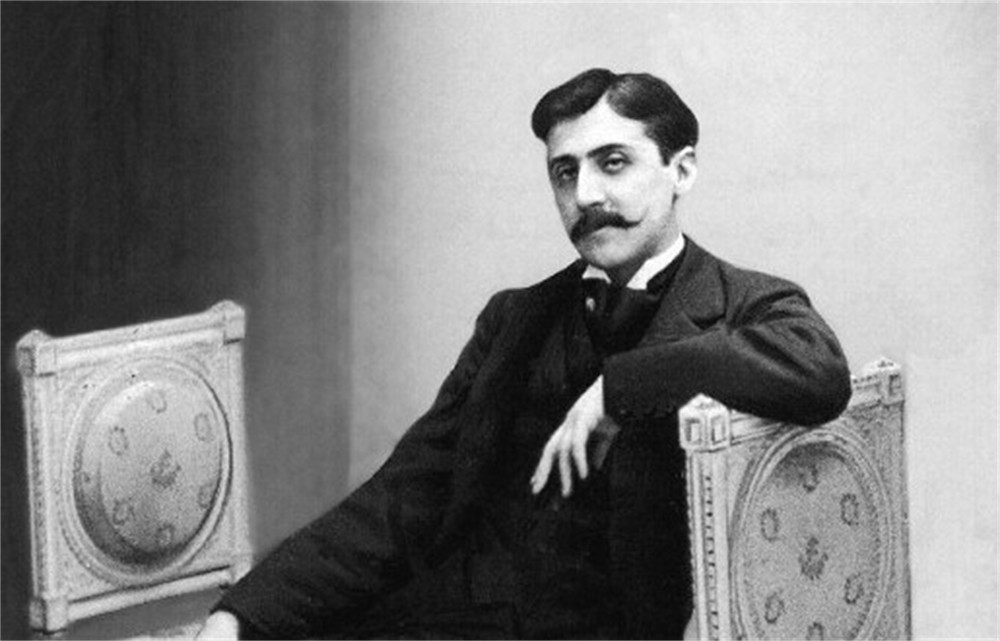

En 1909, Marcel Proust (1871-1922) era un caso casi perfecto de fracaso literario. Al borde de la cuarentena (ese año cumplió los 38) y con una salud camino de la quiebra, sólo había publicado en 1896 Plaisirs et les jours, recopilación de nouvelles publicadas en el Banquet y en La revue blanche. Prologado por Anatole France, el libro era el anuncio de un narrador con un mundo propio, pero desde su publicación habían pasado trece largos años.

Proust, gravemente enfermo de asma desde niño, había intentado ya la gran novela entre autobiográfica y ensayística con Jean Santeuil, pero los cinco años (1985-1900) que le dedicó no se tradujeron en publicación alguna. En 1908 se sintió con fuerzas para acometer un proyecto parecido y aún más ambicioso, Contre Saint-Beuve, que ponía más el acento en la parte estética aunque, en un sentido amplio, continuaba Jean Santeuil. Pero el cambio de título o de proyecto sólo supuso un mayor crecimiento de su interminable producción de bosquejos, apuntes, carnets, comienzos de capítulos, versiones diversas del mismo… Un caos realmente apoteósico.

De pronto, a finales de mayo de 1909 y dentro del proyecto Contre Saint-Beuve, Proust comienza a redactar no sólo el comienzo sino el final de lo que, en 1913, bautizará como A la recherche du temps perdu, una de las obras consideradas más importantes de la literatura del siglo XX. En realidad, lo que Proust hace en Combray es una versión de lo primero que publicará en vida (entre marzo de 1912 y marzo de 1913, en cuatro entregas de Le Figaro) y lo último que, después de muerto, como final de A la recherche… publicarán sus albaceas como Le temps retrouvé. Y es que, en realidad, el problema de Proust nunca fue el de falta de proyecto, sino el de tener un proyecto tan completo, pensado y repensado que apenas podía seguir una línea clara de avance, al modo de su admirado Balzac.

En vida, cambiando continuamente el título de los libros y variando el alcance de cada uno, Proust verá publicados Du coté de chez Swann (1913), A l´ombre des jeunes filles en fleurs (1919), Du Coté de Guermantes I (1920) y Le côté de Guermantes II, Sodome y Gomorrhe (1921). Tras su muerte, Robert Proust y Jacques Rivière publicarán La prissonière (cuyas pruebas corregía al morir en Noviembre de 1922). En 1925, se publicó Albertine disparue o La fugitive y, finalmente, en 1927, Le temps retrouvé. No hay precedentes de una obra tan apreciada por los críticos y, en su momento, por los lectores pero con unos límites tan imprecisos: nada menos que tres de los siete títulos del total, póstumos. Pero es que no ha habido nunca un escritor tan dispuesto a cambiar todas y cada una de las líneas del texto ya entregado a la imprenta como Proust.

Y, sin embargo, en Combray está ya todo. El famoso pasaje de la magdalena, tan citado como poco leído y, menos aún, comprendido, pasó por cuatro dactilógrafas, cuyos textos revisados acababan en mecanógrafas, cuyo producto revisado por el autor era enviado a la imprenta y sobre cuyas pruebas realmente escribía Proust el texto definitivo. Él mismo describe así en carta a Louis Vauduyer de 1913 el proceso: "Mes corrections jusqu´ici (j´espere que cela ne continuera pas), ne sont pas des corrections.Il ne reste pas une ligne sur 20 du texte primitif (remplacé d´ailleurs par un autre). C´est rayé, corrigé en toutes les parties blanches que ye peux trouver, et je colle des papiers en haut, en bas, á droite, a gauche, etc".

O sea, que el texto enviado era luego reescrito y reenviado, después cambiado casi línea por línea, más tarde aumentado en los márgenes de la página (y las largas páginas de las pruebas de imprenta proporcionaban mucho espacio al autor-corrector), para finalmente ir añadiendo papelitos pegados al texto por arriba, por abajo, a derecha e izquierda de lo que difícilmente podemos llamar texto original. Cinco editoriales se negaron a publicar el primer libro de Proust, que se pagó finalmente de su propio bolsillo la edición en Grasset. Lo asombroso es que la NRF continuara la tantálica tarea y que Proust, que escribía en la cama y vivía de noche, no acabara como Marat, apuñalado en su lecho por un impresor desquiciado.

El niño que no sabía lo que le pasaba

En la última edición asequible, la de Garnier Flamarion -siete tomos de edición bolsillo abultado-, dirigida por Jean Milly y anotada por Bernard Brun y Anne Herchrsberg Pierrot (la estúpida entrevista inicial con Daniel Mendelsshon es un homenaje del plomo académico a la nadería comercial), Combray abre Du côté de chez Swann con la frase: "Longtemps, je me suis couché de bonne heure." A la que sigue una larguísima rememoración de almohadas y horarios. Es posible que el lector moderno naufrague antes de llegar al cabecero de la cama. Sin embargo, para los que creemos que la literatura es un depósito de civilización, Proust no es solamente un moroso recolector de naderías inolvidables. Es, sobre todo, un escritor que trata de alzar sobre la penosa condición material –esto es, mortal- del ser doliente una construcción moral, una forma moderna, no religiosa, de trascendencia.

No es del todo equivocado, y sin embargo es profundamente incierto, resumir en el episodio

de la magdalena la estética de Proust, las casi 10.000 páginas de À la recherche du temps perdu. Se suele repetir que Proust, al probar una magdalena, siente revivir en él toda su infancia y por extensión el tiempo perdido; que gracias a ese sabor olvidado recupera la memoria y, sobre esos recuerdos rescatados al borde de una taza de té (el primer título de A la recherche... fue Jardins en une tasse de thé), crea toda su obra.

En rigor, el título Jardins… reflejaría bien la idea común sobre el proustismo: una rememoración sistemática de la vida a partir de los datos sensoriales. En realidad, no es así, no hay casualidades sino búsquedas, y en la larga gestación de ese episodio encontramos la sutil, alambicada y no pocas veces contradictoria estética de Proust. Yo creo que la fuerza del episodio nace en el anterior, donde se nos cuenta el sufrimiento atroz del niño asmático que, angustiado por la falta de oxígeno, trasunto de la vida, necesita más que cualquier otra cosa que su madre le dé las buenas noches. Y que en cuanto se las da, ya piensa en el momento de volver a verla. Es el amor y algo más que el amor. Es el rito de una necesidad, la liturgia de una pena, la expiación de una falta, "el mal de amor que no se cura / sino con la presencia y la figura", como dijo San Juan de la Cruz del Alma y Dios.

Ese episodio de la angustia nocturna del niño, que se desata cuando la llegada de Swann para cenar altera el horario de la casa y de su bonsoir, lo explica más tarde la madre. Pero antes, su severidad se ve anulada por la pena que el sufrimiento evidente del niño produce en el padre, que le pide que, por esa noche, duerma con él. De inmediato, el niño empieza a temer el despertar del día siguiente, una ausencia aún más profunda de la fuente de su calma y de su pena. Y cuando la criada le pregunta a la madre qué le pasa al niño, responde: "mais il ne le sait lui-même, Françoise, il est enervé". El niño no sabe lo que le pasa pero sufre y se siente indefenso ante ese sufrimiento ("un êtat nerveux dont je ne suis responsable"). Sobre esta verdad sufriente se alzan el símbolo y el significado de la petite madeleine.

El recuerdo como tarea estética

En rigor, cuando el escritor prueba la magdalena ya es adulto y el recuerdo de Combray se limita al "teatro y el drama de acostarme". Pero su madre, a la vuelta a casa en un día de invierno, le ofrece un té y él, pese a que no suele tomarlo, acepta. Ella entonces manda comprar "un de ces gâteaux courts et dodus apelés Petites Madeleines, qui semblent avoir ête moulés dans la valva ranuré d´une coquille de Saint Jacques". En España, son esas magdalenas que parecen desbordarse -como si llorasen- por un lado del papel rizado.

Pero lo que se produce en él no es un recuerdo, sino un placer total, inesperado, apenas prueba las migas de la magdalena en la cuchara. Vale la pena recordar el párrafo completo: "Je tressaillis, attentif a ce qui se pasait d´ extraordinaire en moi. Un plaisir delicieux m´avait envahi, isolé, sans notion de sa cause. Il m´avait aussitôt rendu les vicisitudes de la vie indiferentes, ses desatres inofensifs, sa brieveté ilusoire, de la même façon qu´opere l´amour, en me remplissant d´une essence précieuse: ou plutôt cette essence n´etaitpas en moi, elle était moi. J´avais cessé de me sentir mediocre, contingente, mortel" (pp. 144-145. op. cit).

Es una descripción puramente mística, la de una aparición celestial: "Me sobresalté, atento a lo extraordinario que sucedía en mí. Un placer delicioso me había invadido, aislado, sin noción de causa. Había de pronto convertido en indiferentes las vicisitudes de la vida, en inofensivos sus desastres, en ilusoria su brevedad, del mismo modo que actúa el amor, llenándome de una esencia preciosa: o más bien esa esencia no estaba en mí, era yo. Había dejado de sentirme mediocre, contingente, mortal."

Proust se pregunta entonces por el sentido de esa experiencia, que en vano intenta repetir poniendo trocitos de magdalena en la cucharilla de té. Sólo cuando ya no lo busca, llega de golpe el recuerdo: era el sabor de la magdalena que la tía Léonie, postrada voluntariamente en cama, le ofrecía los domingos en Combray, mojada en té o en tila, cuando él iba a misa.

Las páginas de la magdalena empiezan con el elogio de la tradición celta que suponía en las cosas almas que no morían con ellas, pero que sólo despertaban cuando alguien a su lado les daba, sin querer, el toque mágico que las hacía revivir. Y de ahí, tras la experiencia de la iluminación, Proust pasa a explicar la idea del tiempo en que funda su obra: "quand d´un passé ancien rien ne subsiste, aprés la mort des êtres, aprés la destrucción des choses, seules, (…) l´odeur et le saveur resten encore longtemps, comme des âmes, a se rappeler, a atendre, a esperer, sur la ruine de tout le reste, a porter sans fléchir (…) l´edifice inmense du souvenir".

Pero en realidad no son sólo los olores y los sabores las fuerzas más o menos mágicas que hacen recuperar lo perdido. Es la vida rescatada de la muerte que acomete el propio escritor al crear la verdad de su relato, de su ficción. Por eso Proust resume así el sentido último, demiúrgico del famoso episodio de la magdalena: "toute Combray et ses environs, tout cela que prend forme et solidité, est sorti, villes et jardins, de ma tasse de thé".

Sí: Combray es ese jardín cuya forma y significado nacen en una taza de té. Sin embargo, es camino de misa cuando "se le aparece" la novela. En esa iglesia verá por vez primera a la princesa de Guermantes, tan decisiva en el conjunto de la novela (es el otro côté por el que salía de paseo de su casa), descendiente de la famosísima Genoveva de Brabante y símbolo de lo socialmente inalcanzable que fatalmente, alcanzará… para desengañarse.

Hay en Cambray otros episodios importantes, aparte del tristísimo del bonsoir y el de la magdalena. Yo prefiero el del niño despidiéndose llorando de los dos espinos, el rosa y el blanco, al brutal –y en su día, más escandaloso- de las lesbianas, una de ellas escupiendo sobre la foto del padre de la otra, que es sólo la primera de las escenas de homosexualidad que pueblan A la recherche… Pero la clave de la continuidad del relato de A la recherche… está en la iglesia de Combray, cuya descripción, al parecer, copia Proust de la de Maille de la catedral de Chartres. El narrador se pierde rememorando la "Francia Oriental": la Lotaringia, Brabante, la Borgoña… están ahí, deslumbrando al niño que sufre, que cura su pena de amor y la de no saber lo que le pasa con la belleza de una misa cantada.

Combray es una novela en sí misma, autónoma. Sin embargo, se ha editado suelta la segunda parte del libro Un amour de Swann, que es un salto atrás en la narración, una precuela, diríamos hoy. Después debería haber culminado Madame Swann, pero como resultaba demasiado largo, la tercera y última parte de Du côté de chez Swann, en la que el narrador vuelve a su adolescencia, tiene el feo título de Noms de pays: le Nom. Y la primera parte de A l´ombre des jeunes filles en fleurs comienza por la continuación de la historia de Odette, el personaje clave de Un amour… con el título de Noms de pays: le Pays, que sólo se explica como forma de recordar que, en realidad, todo es una misma constelación de relatos, una forma de estallido narrativo cuyo big bang es, sin duda, Combray.

Ética, estética y religión

No sé si Proust tiene hoy tantos lectores como especialistas en el palimpsesto de su obra, de los textos de su texto, de los libros de su libro. Temo que no. La mayor parte de las referencias culturales e históricas de los siete volúmenes de A la recherche du temps perdu, se han perdido, en la ruina de la educación y en la grande polvareda del cambio de dos siglos. La interrogación que queda, para el que aprecie las preguntas sin respuesta, es si cabe entender la obra de Proust como una suerte de ética de la estética. Es lo que él intentó. Es lo que tal vez hoy nadie intenta siquiera plantearse.

Diríase que la religión de la estética en Ruskin, en Proust y en tantos otros hasta hoy no es sino la nostalgia del arte total, de aquel religare que alcanzó con absoluta e irrepetible plenitud el culto católico. Ese afán de fundir todas artes para lograr una experiencia que, sobre el dolor de la vida, la trascienda, lo vemos en la iglesia de Combray: arquitectura, pintura, música, canto, luz, color, coreografía, texto, rito, mito, liturgia, revelación, gracia, pecado, muerte, redención, resurrección… todo está ahí. Pero ese todo estaba unido por lo sagrado de la forma y se elevaba desde lo hondo de lo sagrado, gracias a un sentido de la trascendencia que Proust y nuestra época ya no tienen, que la propia Iglesia ha perdido, y del que, rodeados de la belleza de aquella civilización, la cristiana, no podremos curarnos jamás.