¡Malditos sean los matemáticos!

Nadie sabe exactamente qué gritaron John Keats, William Wordsworth y Charles Lamb a los brindis de aquella "cena de inmortales" en la casa del pintor Benjamin Robert Haydon el 28 de diciembre de 1817. Había corrido el alcohol y otras cuantas sustancias, así que puede que las palabras no distaran mucho de estas. O que fueran aun peores.

Lo que sí se sabe es que aquellos poetas condenados a pasar a la posteridad en el mundo de las artes despotricaron contra las ciencias, se burlaron de Newton y proclamaron a la historia su manifiesta repugnancia a la física.

La diatriba, dicen, vino a cuento del último cuadro de Haydon que aún permanecía inconcluso en su estudio, La entrada de Cristo en Jerusalén. El pintor había recreado el pasaje evangélico con un Jesús rodeado de personalidades contemporáneas. Los poetas Keats y Wordsworth estaban entre ellas, muy cerca de la cara inconfundible de Isaac Newton. Keats la emprendió contra Haydon por elegir entre sus personajes a un científico: "un sujeto que no cree en nada a menos que quepa entre los tres lados de un triángulo".

La ciencia era la antítesis de la poesía. El joven poeta británico lo dejaría más tarde escrito en unos versos tan bellos como crueles.

¿No se esfuman todos los encantos al mero toque de la glacial filosofía? Antaño había en el cielo un arco iris aterrador. Hoy vemos su urdimbre, su textura, y ya figura en el catálogo de las cosas triviales. La filosofía corta las alas a los ángeles, con la regla y la línea conquista los misterios, disipa nuestra magia, ahuyenta nuestros duendes, desteje el arco iris...

Quien pasee hoy por la Tate Gallery de Londres podrá ver una acuarela de 40 x 60 compuesta por William Blake el mismo año en que nació Keats, 1795. Se titula, a secas, Newton. Es una idealización del físico británico al más puro estilo romántico. Isaac Newton, representado desnudo como un héroe clásico de cuerpo musculoso y pétreo con el pelo amarillo y rizado, apoya el torso sobre las rodillas para dibujar en el suelo, con compás, un semicírculo inscrito en un triángulo. Su mirada, absorta en la geometría. El Newton de Blake está sentado sobre una roca de vivos colores, llena de vida natural, recubierta por la paleta de mohos, hierbas, hongos. Pero el científico no puede verlo. Su interés por la fría y milimétrica representación de la matemática le priva de contemplar el paisaje bellísimo que le rodea, de perderse quizás en la oscuridad de la noche primaveral y disfrutar de las estrellas fugaces, de sentir en sus muslos desnudos el frescor del rocío. El Newton de Blake es un científico lo que, a los ojos de un artista romántico, era lo mismo que decir un hombre sin alma, sin imaginación, sin visión, carente si quiera de la capacidad de entender la belleza del mundo.

Apenas unas décadas después, la triste figura del científico de Blake impactaba en los más prometedores artistas. Un joven americano de 20 años de nombre Edgar Poe publicaba Al Aaraaf, su poemario temprano. Entre sus versos escupió un irrepetible soneto a la Ciencia.

¡Ciencia! ¡verdadera hija del tiempo tú eres!

que alteras todas las cosas con tus escrutadores ojos.

¿Por qué devoras así el corazón del poeta,

buitre, cuyas alas son obtusas realidades?

¿Cómo debería él amarte? o ¿cómo puede juzgarte sabia

aquel a quien no dejas en su vagar

buscar un tesoro en los enjoyados cielos,

aunque se elevara con intrépida ala?

¿No has arrebatado a Diana de su carro?

¿Ni expulsado a las Hamadríades del bosque

para buscar abrigo en alguna feliz estrella?

¿No has arrancado a las Náyades de la inundación,

al Elfo de la verde hierba, y a mí

del sueño de verano bajo el tamarindo?

Pregunté hace tiempo en una reunión de colegas divulgadores científicos por una definición precisa de la diferencia entre ciencia y poesía: "La ciencia habla de los hechos; la poesía, de los sentimientos". Pareciera que en pleno siglo XXI seguimos aferrados a la vieja dicotomía romántica, al irresoluble conflicto que envenenó las mentes de Keats, de Hydon, de Blake, de Poe... a la idea impresa en nuestros corazones de que ciencia y poesía son antagónicas.

"La ciencia habla de los hechos, y la poesía de los sentimientos", como si los sentimientos no fueran hechos objetivos, observables, producto de la catarata de sucesos bioquímicos que late en nuestro organismo. Como si los hechos no pudieran trascender, no pudieran ser vistos desde la perspectiva de la emoción, no fueran, en sí mismos tan inconsútiles como la magia.

En espacio entre poesía y ciencia no siempre fue tan abisal. En el origen mismo de la civilización occidental, ambos lenguajes se amaron. Lucrecio capturó las ideas de los primeros atomistas griegos en el mejor poema didáctico de la historia De rerum natura. Sus versos son la expresión sonora del universo físico constituido por partículas invisibles e indivisibles que se mueven azarosas en un vacío infinito. Todo ello 50 años antes del nacimiento de Cristo, 2.000 antes del nacimiento de la física cuántica.

Este terror, pues, y estas tinieblas del espíritu, necesario es que las disipen, no los rayos del sol no los lúcidos dardos del día, sino la contemplación de la Naturaleza y la ciencia.

La fuerza de su poesía es tal que incluso cuando 20 siglos después empezamos a contar con la base experimental que demostraba la existencia real de ese mundo atómico, las imágenes que nos vinieron a la mente seguían siendo las que fabricó el poeta romano.

Quién sabe cuánto de poesía había en la cabeza de Charles Darwin cuando diseñaba los primeros esbozos de la teoría de la Evolución. Cuánto de los poetas que se llevó como lectura durante las travesía en el Beagle. Cuánto de los versos de su abuelo Erasmus:

La vida orgánica bajo las olas lejos de las costas, nació y creció en las cavernas perladas del océano; Las primeras formas diminutas, no vistas por lentes esféricos, se movían en el lodo, o atravesaban la masa de agua; a medida que florecen las generaciones sucesivas, adquieren nuevas fuerzas y extremidades más largas; donde grupos incontables de vegetación surgen, y mundos que respiran, de aletas, patas y alas.

En la mente del viejo Erasmus, el origen de las especies cobró la forma de una metáfora imposible pero atrozmente pareja a la imagen real en la que se encarnaría cuando devino teoría científica en el pensamiento de su nieto.

¿Y si resulta que sí, que antes de la ciencia, la poesía fue el primer lenguaje que utilizó el ser humano para preguntarse cómo funciona el Universo? ¿Y si, por otra parte, no fueran los poetas los únicos seres dotados de alma y los científicos compartieran con ellos el pantanoso terreno de las pasiones? ¿Y si en el fondo el microscopio y el buril, el matraz y la pluma miraran en la misma dirección?

Óscar Santos Payán y Juan Manuel Sabugo deben de estar íntimamente convencidos de que es así. Y desde ese convencimiento construyen esta obra que es al tiempo una metáfora y una tesis, una estrofa y una medida, una canción y una fórmula. En la conciencia de la inaprensibilidad de lo vivido ("La vida es un cúmulo infinito de azares y sería inútil si estuviéramos continuamente dormidos o buscando significados") se lanzan a la comprensión del cosmos con todas las herramientas de la que la naturaleza nos ha dotado, que es como decir con la única herramienta que tenemos: la experiencia sensible ("Es mi experiencia y mi conclusión. Para quien pueda servirle. Antes de que se cumpla lo que ha de ser". O, más adelante: "Me sentía atraído como por un campo gravitatorio hacia una vida exultante de libertad y experiencias".)

En ese empeño, la imagen poética salta espontáneamente de entre la materia con abrumadora sencillez:

Imagino que exploto

como una galaxia

y que mi luz te llega

cuando yo

ya no exista

El dialogo con la ciencia es, aquí, la fuente de la voz poética. Como cuando Michael Symmonds Robert creó su aclamada Corpus tras una conversación con un grupo de científicos que mapean el genoma humano: "Hallé el pellejo del mundo colgado de un riel, en el trastero de un hotel barato")

Este diálogo entre poesía y ciencia nos conmueve porque es vestigial. Porque se nos antoja que un día el ser humano gozó de la capacidad de ver el mundo a través de su imagen ideal en lugar de a partir de sus componentes físicos y queremos creer que ambas representaciones, al final, resultaron ser la misma. Porque ansiamos que a este genético siglo XXI le invada la epigenética de la imaginación. Porque deseamos que poesía y ciencia sean, en el fondo, la misma cosa. "Que la intuición y el rigor sean la única forma de vida", dicen Sabugo y Santos.

¿No comparten, en suma, poetas y científicos la misma mirada? Ambos han venido a nuestro mundo con la intención de descorrer cortinas y desvelar secretos. Ambos cabalgan a lomos de la metáfora, tan inspiradora en el laboratorio como en la lírica. Ambos utilizan un lenguaje insuperable. La palabra poética es la más depurada representación del sentimiento, el átomo no fisible del lenguaje. El punto matemático, como escribió John Donne en el siglo XVI, "es la cosa más indivisible y singular que pueda ser representada mediante el arte".

Poetas y científicos construyen sus leyes generales a partir de la observación de lo más pequeño y cotidiano. Del beso robado a la pasión universal del amor. De la caída de la manzana a la ley universal de la gravitación. Y ambos se sienten felices en un océano de incertidumbres porque saben que, al final de su travesía por el conocimiento, volverán a estar huérfanos de saber. Son conscientes de que nunca hallarán la verdad detrás de su eterna exploración. Su razón de ser es seguir buscando. A veces con obsesiva veneración ("Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas", Juan Ramón Jiménez).

Por eso, constantemente, el uno se anticipa al otro. Como se anticipó el Jardín de los senderos que se bifurcan de Borges a la realidad bipolar del mundo cuántico.

Al final, queda la constante búsqueda del porqué. Aunque nos guste creer con Angelus Silesius que "La rosa es sin porqué/florece porque florece". Quizás tuviera razón el viejo poeta alemán del XVII: no existe una razón física para la existencia de las rosas. No hay un modo objetivo de medir en el laboratorio la sensación que nos produce contemplar el mundo. Basta con entender que simplemente estamos aquí, como el producto milagroso del azar que representó Richard Dawkins:

Somos los que vamos a morir y eso nos hace afortunados. Mucha gente nunca va a morir, porque nunca nacerán. Nosotros sabemos esto porque el conjunto de posibles personas permitidas por nuestro ADN excede tan masivamente al conjunto de personas reales. A pesar de estas asombrosas posibilidades, somos TÚ y YO, en nuestra normalidad, los que estamos aquí.

Somos tú y yo, los que podemos contemplar el cosmos a través de la palabra poética de otros. Con la misma milimétrica exactitud con la que lo contemplamos a través de las ecuaciones.

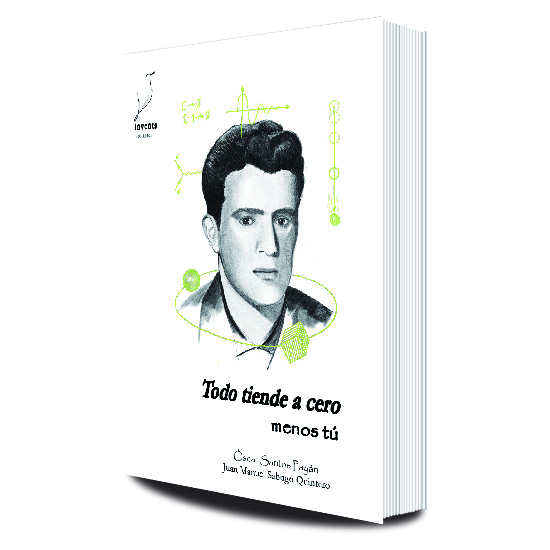

Prólogo de Jorge Alcalde al libro Todo tiende a cero, menos tú, de Juan Manuel Sabugo y Óscar Santos. Impedimenta Ediciones, 2017.