No se trata de defender a ningún partido, sino de tener cierta perspectiva histórica. Simplemente consiste en recorrer la historia de la libertad en España desde 1808 para cerciorarse de que el partido que más ha luchado para que en nuestro país no germinara el árbol de la libertad ha sido el carlista.

Repasemos. Si bien el carlismo surgió a finales del reinado de Fernando VII, con la revuelta de los agraviados en Cataluña en 1826 y la expulsión encubierta de Carlos María Isidro a Lisboa, sus planteamientos políticos, sociales y religiosos se pueden rastrear desde la reacción a la Ilustración y a la Revolución Francesa en las obras de fray Diego de Vélez, Hervás y Panduro o Barruel.

Pero sin remontarnos a finales del XVIII y a la guerra contra la Convención, los episodios guerracivilistas y contrarios a la libertad nacional se produjeron desde la reunión de las Cortes en 1810. En torno a los enemigos de los liberales se fueron reuniendo una amalgama de absolutistas y tradicionalistas que utilizaron las instituciones y las libertades garantizadas por la Constitución para combatir el régimen. Buena parte de la estructura de la Iglesia, que no toda, sirvió para la propaganda y el reclutamiento de los antiliberales. Esto fue así durante todo el siglo XIX; hasta el nuncio Rampolla escribió al papa León XIII en 1884 que algunos obispos y muchos curas párrocos eran el armazón de un tradicionalismo, decía, siempre dispuesto a la guerra civil. Ganándose al pueblo desde el Altar, pregonaron contra la Constitución, vencieron en las elecciones de 1813 y apoyaron el golpe de estado de Fernando VII en mayo del año siguiente. Este rey se sirvió de estos reaccionarios para hacer limpieza social después de 1814 y de 1823, al margen de la ley, en una especie de razia contra los liberales o los que habían colaborado con el régimen liberal. Los atropellos, asesinatos, violaciones y robos estuvieron a la orden del día. No se trata de un martirologio; es que los reaccionarios, al grito de "Viva el Rey, viva la Religión, mueran los liberales", generaron un auténtico terror blanco. Ya lo anunciaba el padre Rafael Alvarado, el Filósofo Rancio, en su obra por entregas Prodigiosa vida, admirable doctrina y preciosa muerte de los filósofos liberales de Cádiz (1813).

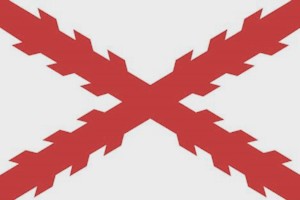

Aquellos reaccionarios hicieron la primera guerra al régimen constitucional en 1822, cuando nombraron una regencia en Urgel y levantaron partidas en las provincias vascas y catalanas, que desde entonces serían el núcleo de los tradicionalistas. Hicieron guerra de guerrillas, nunca una campaña cara a cara al ejército liberal, asaltando pueblos y pequeños destacamentos militares, robando, violando y asesinando en nombre del Rey y la Religión. El pánico entre la población fue tal, que la gente acogió a las fuerzas francesas en 1823 como salvadoras y por eso no respondieron como en 1808. Los reaccionarios hicieron la primera guerra civil y auxiliaron a un ejército extranjero para derribar la libertad.

Una tímida apertura de Fernando VII en 1824, cuando incorporó antiguos afrancesados y reformistas a su Gobierno, en un intento de salvar la maltrecha Administración y que no quebrara el Estado, supuso que los monárquicos puros pensaran en la traición del rey y se pasaran con armas y bagajes a su hermano, Carlos María Isidro, defensor de una Monarquía tradicionalista basada en la alianza del Trono y el Altar, sin partidos ni libertades modernas. Se impuso entonces la necesidad de conquistar el Estado. El alzamiento de los agraviados en Cataluña entre marzo y septiembre de 1827, extendido luego a las provincias vascas, Valencia, Aragón y Andalucía, fue el primer aviso de lo que vino después. Tras la muerte de Fernando VII y la alianza de la regente María Cristina con los liberales para modernizar el país y ponerlo políticamente a la altura de las potencias europeas, como Gran Bretaña y Francia, los carlistas se lanzaron a la guerra civil. No se trató de una simple cuestión dinástica, sino que había detrás dos visiones contrapuestas de lo que debía ser España.

Una tímida apertura de Fernando VII en 1824, cuando incorporó antiguos afrancesados y reformistas a su Gobierno, en un intento de salvar la maltrecha Administración y que no quebrara el Estado, supuso que los monárquicos puros pensaran en la traición del rey y se pasaran con armas y bagajes a su hermano, Carlos María Isidro, defensor de una Monarquía tradicionalista basada en la alianza del Trono y el Altar, sin partidos ni libertades modernas. Se impuso entonces la necesidad de conquistar el Estado. El alzamiento de los agraviados en Cataluña entre marzo y septiembre de 1827, extendido luego a las provincias vascas, Valencia, Aragón y Andalucía, fue el primer aviso de lo que vino después. Tras la muerte de Fernando VII y la alianza de la regente María Cristina con los liberales para modernizar el país y ponerlo políticamente a la altura de las potencias europeas, como Gran Bretaña y Francia, los carlistas se lanzaron a la guerra civil. No se trató de una simple cuestión dinástica, sino que había detrás dos visiones contrapuestas de lo que debía ser España.

Mientras la España más culta y moderna, la de Larra, Espronceda, Mendizábal, Martínez de la Rosa, Toreno, Javier de Burgos y tantos otros, trabajaba para asentar el crecimiento del país sobre un régimen constitucional, la liberalización de la economía, la reforma de las Universidades y la modernización de la administración; los carlistas pensaban en la conquista del Estado para volver a formas económicas y políticas propias del Antiguo Régimen, restaurar la Inquisición y dejar la enseñanza en manos de la Iglesia.

Las guerras carlistas surcaron funestamente el XIX español: hubo dos generales (1833-1840 y 1872-1876) y otra localizada (1846-1849), además de numerosos pronunciamientos, algaradas, partidas sueltas y atentados; todo ello provocó más víctimas y daño al país que la guerra de 1936. La primera, entre 1833 y 1840, fueron siete años que se llevaron por delante a toda una generación, de forma tan salvaje y cruenta que espantó a los europeos. Hubo entre 150.000 y 200.000 militares muertos, entre españoles, franceses, ingleses y portugueses, pero no hay una cifra sobre las víctimas civiles. Aquella contienda, que provocaron los carlistas para hacerse con el Trono y el Estado, quebró la Hacienda nacional –que tuvo que endeudarse mucho más de lo conveniente–, acabó con la industria y las comunicaciones que se habían reconstruido tras la Guerra de la Independencia, imposibilitó el desarrollo natural del régimen político y económico liberal y desvió los pocos recursos económicos y humanos hacia un conflicto inútil, con lo que se lastró el progreso del país durante décadas.

La imagen de España fraguada en su lucha contra los franceses en la Guerra de la Independencia, la de un pueblo orgulloso, libre, romántico, crisol del occidentalismo y del orientalismo, que había sido el imán de mucho viajero inglés y francés y el objeto de muchas piezas literarias, simplemente desapareció. No se trataba de hispanofobia, sino de la verdad. Los corresponsales, escritores y políticos extranjeros detallaban los horrores de una guerra crudelísima, de un país que debido al conflicto bélico se hundía en la miseria y la barbarie. Junto a hombres y episodios heroicos en ambos bandos, los relatos de salvajismo helaban la sangre a una opinión pública europea que, por el contrario, vivía en pleno crecimiento económico y cultural.

Así ocurrió también en 1846, cuando los carlistas se levantaron de nuevo en Cataluña, con motivo de la boda de Isabel II con Francisco de Asís de Borbón, lo que dejaba fuera de juego al pretendiente carlista. Mientras, el viento de la democracia recorría Francia, Alemania o Italia. Aquel conflicto se extendió por otras partes del país, con el mismo estilo de guerra de guerrillas. No se liquidó hasta 1849; momentáneamente, el general Narváez, un moderado de mano dura, se convirtió en el héroe de los liberales.

Los carlistas siempre intentaron aprovechar una supuesta debilidad del Estado para iniciar la guerra civil y conquistarlo. Así fue en San Carlos de la Rápita en abril de 1860, cuando el general Ortega intentó pronunciarse a favor de Carlos Luis de Borbón, el pretendiente, justamente cuando el país estaba en sus últimos momentos de la guerra contra el Imperio de Marruecos. Los soldados del regimiento del general Ortega se negaron a seguirle y fue capturado. Si bien Ortega fue fusilado por traición, Carlos Luis y su hermano Fernando, que acabaron siendo capturados por la Guardia Civil, fueron amnistiados. Y es que los Gobiernos liberales fueron por lo general muy generosos tras los conflictos provocados por los carlistas: amnistías generales y reconocimiento de grados militares.

Las primeras elecciones con sufragio universal masculino para elegir diputados a Cortes, en 1869, dieron una amplia victoria a las fuerzas liberales. El carlismo tuvo libertad para organizar comités electorales y contó con numerosa prensa, a pesar de lo cual no tuvo un buen resultado en las urnas, salvo en las provincias vascas, Navarra y algunos lugares de Cataluña, Valencia, Galicia y el Maestrazgo. La nación ejerció su soberanía y colocó al carlismo en su sitio; es decir, entre los grupos minoritarios. Aun así, los carlistas seguían pensando en la guerra civil. Lo intentaron en 1869, a principios de 1870 y lo culminaron en mayo de 1872, dando inicio a una nueva guerra carlista, que duró cuatro años y causó 50.000 muertos militares e incontables civiles. Galdós relata en un uno de sus Episodios nacionales la entrada de los carlistas en Cuenca en 1874, cómo resistió la ciudad casa por casa y las tropelías injustificadas de los reaccionarios ante una población que carecía de guarnición militar.

Durante la Restauración, el carlismo se mantuvo en guardia. A pesar de la derrota de 1876, los carlistas continuaron con su organización pública, su representación parlamentaria y su prensa. Ni el legitimismo francés ni el miguelismo portugués mostraron tal empecinamiento.

Aquel carlismo postrero había unido los "Fueros" a la triada "Dios, Patria y Rey"; y lo que es peor, el pretendiente Carlos VII fue añadiendo elementos del biologismo político tan en boga a finales de aquel siglo, que fue identificando el espíritu carlista con el vizcaíno y luego con la raza vasca. Ese doble componente fuerista y racista fue el germen de donde surgió el nacionalismo vasco; de hecho, los hermanos Arana eran de familia carlista y ambos comenzaron siendo carlistas. Se fue creando una cultura política que señalaba a vascos y navarros como una sociedad aparte, diferenciada, sometida a los liberales de Madrid, que guardaba las esencias históricas indígenas frente a la invasión castellana. El régimen señorial vizcaíno se convirtió en la utopía ruralista que conservaba los antiguos usos y costumbres vascos, frente a la degeneración de la modernidad –algo típico en el tránsito del conservadurismo al totalitarismo–, que colocaba al buen salvaje rural, de pura raza, de grandes virtudes y civilización, frente al degenerado y contaminante extranjero. Así, el carlismo se convirtió en la raíz del nacionalismo vasco.

Aquel carlismo postrero había unido los "Fueros" a la triada "Dios, Patria y Rey"; y lo que es peor, el pretendiente Carlos VII fue añadiendo elementos del biologismo político tan en boga a finales de aquel siglo, que fue identificando el espíritu carlista con el vizcaíno y luego con la raza vasca. Ese doble componente fuerista y racista fue el germen de donde surgió el nacionalismo vasco; de hecho, los hermanos Arana eran de familia carlista y ambos comenzaron siendo carlistas. Se fue creando una cultura política que señalaba a vascos y navarros como una sociedad aparte, diferenciada, sometida a los liberales de Madrid, que guardaba las esencias históricas indígenas frente a la invasión castellana. El régimen señorial vizcaíno se convirtió en la utopía ruralista que conservaba los antiguos usos y costumbres vascos, frente a la degeneración de la modernidad –algo típico en el tránsito del conservadurismo al totalitarismo–, que colocaba al buen salvaje rural, de pura raza, de grandes virtudes y civilización, frente al degenerado y contaminante extranjero. Así, el carlismo se convirtió en la raíz del nacionalismo vasco.

Y el carlismo no abandonó su inclinación a la violencia. Aprovechando la crisis de 1898, las juntas carlistas de Cataluña prepararon en Perpiñán un levantamiento general contra la monarquía constitucional en 1900. La guerra civil debía iniciarse el 28 de octubre. El Gobierno estaba en conocimiento de los preparativos, y las guarniciones de las principales ciudades quedaron en estado de alarma. Se alzaron partidas en el norte catalán, Valencia, Andalucía y el Maestrazgo, contra las que actuaron de forma coordinada el ejército y las fuerzas de orden público. Se conoció entonces la existencia de numerosos depósitos de armas, municiones y uniformes, y de 1.100 comités carlistas repartidos por toda España, dirigidos desde Madrid por un Consejo General con fines militares. Fue la Octubrada.

El carlismo no sólo desaprovechó la oportunidad que se le brindó de nuevo en la Restauración para formar parte del régimen, sino que volvió al combate, utilizando para ello las libertades que le garantizaba el propio régimen. La Octubrada marcó el final de una época: ya no podían oponer un proyecto de Estado a otro, ni despreciar el capitalismo liberal, ni levantar partidas para constituir un Ejército Real. El carlismo se desmenuzó, se acercó en el País Vasco y Cataluña a los políticos nacionalistas y apoyó la violencia en la calle; de hecho, las Juventudes Carlistas eran paramilitares. Ese culto a la violencia moderna, la propia del siglo XX, derivó en la creación de los Sindicatos Libres, en 1919, que se enfrentaron violentamente a los anarquistas. Contaron con 150.000 miembros a principios de los años 20. Pero enseguida renegaron de su origen y se dedicaron a acciones violentas contra otros sindicatos y la patronal. Fueron los años del pistolerismo, cuyo hecho culminante fue el asesinato del dirigente anarquista Salvador Seguí.

Al igual que el PSOE, el carlismo apoyó la dictadura de Primo de Rivera en 1923, aunque se desmarcó pronto, en 1925, antes que los socialistas. La proclamación de la Segunda República y el anticlericalismo hicieron que reviviera el Partido Carlista, que reunió en torno a Alfonso Carlos, un octogenario sin descendencia, a todos los grupos carlistas. Durante la época republicana se militarizaron los requetés, al igual que las bases de otros partidos, y siguieron conspirando. En marzo de 1934, una delegación de Comunión Tradicionalista y de Renovación Española (alfonsinos) se reunió con Mussolini, quien les prometió armas y dinero para iniciar la guerra civil en nombre de la Monarquía. Los requetés se prepararon para la contienda: uniformes, armamentos, instrucción militar y maniobras en campo abierto. Para julio de 1936, eran unos 30.000 en toda España.

El franquismo, el paso del tiempo y la propia evolución de los carlistas desarticularon el carlismo. Comunión Tradicionalista desapareció en 1937 con el decreto de fusión en FET y de las JONS. Los descontentos evolucionaron hacia la izquierda, y entre 1970 y 1972 esa parte de los carlistas, la dirigida por Carlos Hugo de Borbón, se declaró socialista autogestionaria y federalista. Sin votos ni financiación, se fue diluyendo. En 1986 cofundó Izquierda Unida, y en 1998 firmó el Pacto de Estella con los nacionalistas vascos para ayudar a ETA. El otro carlismo, el dirigido por Sixto de Borbón, se opuso a la evolución socialista de Carlos Hugo y organizó el atentado de Montejurra, en 1976, donde hubo dos muertos. Hoy son un grupúsculo.

En definitiva: con un historial guerracivilista tan dilatado, siempre enemigo de la libertad y raíz del nacionalismo vasco, el Partido Carlista ha sido el más ominoso de nuestra historia porque obstaculizó el progreso del país en todos los órdenes, dañó su imagen y debilitó la cohesión nacional.