La narrativa progresista sobre el desarrollo económico suele estar plagada de conceptos bienintencionados, pero profundamente equivocados. Pocas narrativas son tan recurrentes como las que aluden a fábricas con bajos salarios y duras condiciones laborales, supuestos símbolos de la explotación del "Sur Global" a manos del capitalismo occidental. Sin embargo, los datos cuentan otra historia.

Bangladesh es, quizá, el ejemplo más notorio del impacto positivo que ha tenido la industria textil en los países en vías de desarrollo. El país asiático ha reducido drásticamente la pobreza extrema, multiplicado su PIB y acelerado su desarrollo… a base de "coser camisetas". En opinión del analista Noah Smith, "mucho peor que tener estas fábricas… es no tenerlas en absoluto".

Desde 1990 hasta hoy, Bangladesh ha pasado de ser uno de los países más pobres del mundo a convertirse en una economía emergente que viene alcanzando una de las tasas de crecimiento más altas del planeta. En términos reales, su PIB per cápita se ha multiplicado por cuatro en los últimos 35 años. Y el sector textil dedicado al fast fashion de exportación ha sido clave para dicho auge, puesto que representa el 80 % de las exportaciones totales.

En total, estas fábricas emplean directamente a unos 4 millones de trabajadores, en su mayoría mujeres, y genera hasta 10 millones de empleos indirectos, a través del impacto que tienen los telares en otros sectores complementarios. El crecimiento de este conglomerado volcado en la actividad textil ha sido espectacular: ha venido expandiéndose a una media del 10,5 % anual durante la última década, según el Banco Mundial, y ya genera un tercio de la producción industrial del país.

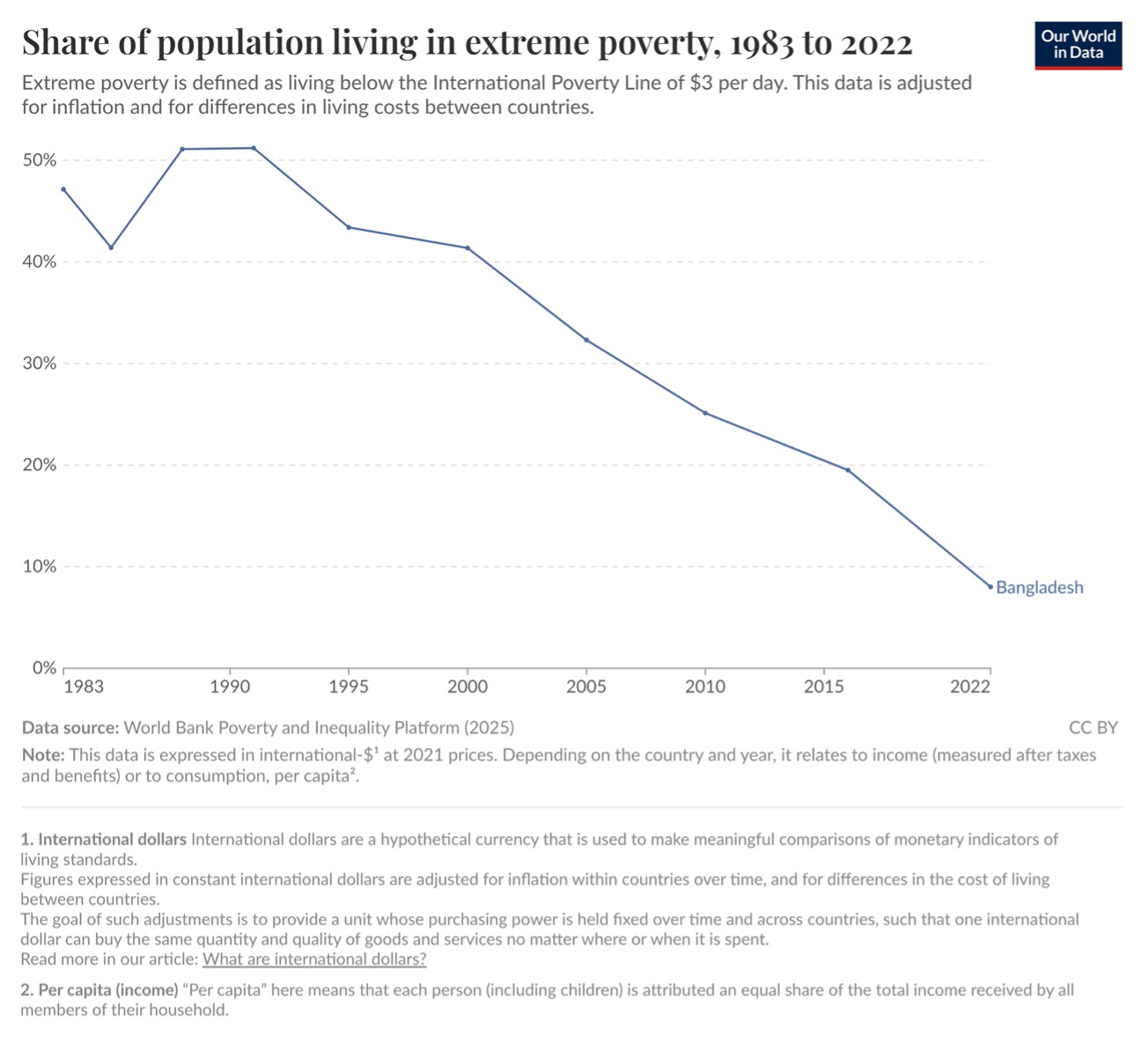

Gracias a esta industrialización, la tasa de pobreza extrema ha caído del 47 % que se observaba en 1983 al 9 % registrado en 2022.

Si medimos la incidencia de la pobreza extrema en número de personas, encontramos que esta variable ha pasado de afectar a 45,5 millones de ciudadanos en 1983 a 13,6 millones en 2022 – y todo a lo largo de un periodo en que la población total de Bangladesh ha subido de 95 a 175 millones de habitantes.

Vale la pena sumergirse en los datos para entender mejor por qué las fábricas del textil han contribuido a aminorar la pobreza. En la agricultura de Bangladesh, un trabajador dedicado, por ejemplo, a las plantaciones de té se embolsa alrededor de 40 dólares al mes. En cambio, en las criticadas instalaciones del sector de la moda, sus ingresos se mueven en torno a los 120 dólares, casi tres veces más. Por otro lado, las condiciones laborales son más exigentes en el campo que en las fábricas y, además, la producción en el ámbito primario depende de factores no del todo predecibles (la climatología, por ejemplo), mientras que el negocio en el textil está más o menos garantizado y va a más.

Pero estos avances no están garantizados. Un estudio de Grier et al. (2023) advierte de que algunas reformas derivadas del activismo anticapitalista que promueve el cierre de estas fábricas provocaron una caída del 33 % en el número de fábricas operativas entre 2013 y 2016, amén de una reducción del 28 % en el empleo total del sector. Las empresas más pequeñas no pudieron asumir los nuevos costes, de modo que muchas de sus fábricas cerraron o llevaron su producción a países aún más pobres. En la última década, estas presiones han ido a menos, en beneficio de la industria y, en última instancia, la economía de los trabajadores de Bangladesh.

Así, mientras en Europa se multiplican las iniciativas que piden "etiquetar éticamente" las importaciones para imponer restricciones a "productos fabricados bajo condiciones precarias", cabe preguntarse si el efecto de tales limitaciones no sería más dañino que positivo. El ejemplo de Bangladesh sugiere que, en efecto, el efecto esperable sería el segundo, puesto que la salida de la pobreza del país asiático se ha dado, precisamente, "cosiendo camisetas".