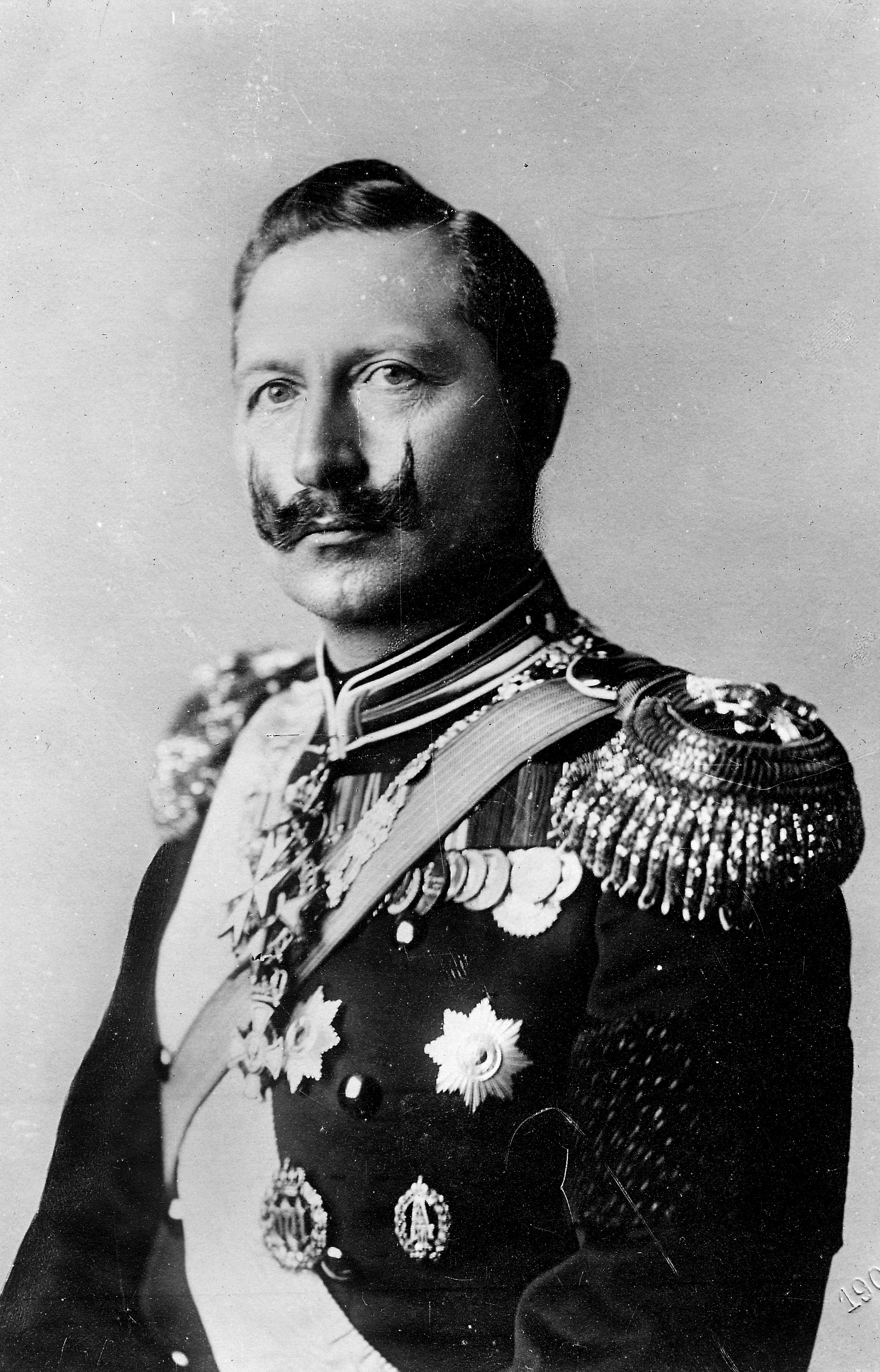

"La venganza es el plato más exquisito que se ha cocinado en el infierno", creo recordar que escribió Walter Scott. Por eso Clemenceau y Poincaré, gobernantes del epicentro gastronómico mundial en aquellos tiempos dorados de la Belle Époque, prepararon con sin igual deleite el menú que culminaría sus carreras políticas en las cocinas de Versalles. Y el insuperable postre, regado con el alegre champán de la victoria, no pudo ser otro que declarar solemnemente fenecido el Imperio Alemán de Guillermo II en la misma Galería de los Espejos en la que había sido declarado por Guillermo I cuarenta y siete años antes.

No por casualidad el mostachudo Père la Victoire se preocupó mucho de que la conferencia se abriese el muy simbólico 18 de enero, el mismo día de aquella apoteosis bismarckiana.

Le boche payera tout: el alemán pagará todo. Ésta fue la clave de la cuestión, y no sólo en lo relativo al coste de los platos rotos, ya que en los cargos también se incluía la responsabilidad exclusiva por el estallido de la guerra, bocado duro de tragar para unos alemanes que alegaron que sin la movilización rusa en apoyo de los serbios, el conflicto no habría pasado de un pequeño enfrentamiento regional entre éstos y unos austríacos furiosos por el asesinato del heredero imperial. Pero nadie hizo caso a quienes se habían ganado la condena universal por la violación de la neutral Bélgica para cerrar la tenaza sobre París; y, sobre todo, por haber tenido la mala idea de perder la guerra.

Uno de los participantes en las negociaciones versallescas fue el distinguido economista John Maynard Keynes, que acabaría dimitiendo por su disconformidad con las durísimas reparaciones exigidas a los alemanes:

"La política de reducir Alemania a la servidumbre durante una generación, de degradar las vidas de millones de seres humanos y de privar de su felicidad a toda una nación tendría que ser aborrecida y detestada incluso en el caso de que fuera posible, incluso si ello nos enriqueciera, incluso si no sembrara la decadencia de toda la vida civilizada de Europa (…) Si provocamos deliberadamente el empobrecimiento de Europa central, me atrevo a predecir que la venganza no tardará. Si eso ocurriera, no tardará en llegar la guerra final entre las fuerzas de la reacción y las desesperadas convulsiones de la revolución, ante la que los horrores de la última guerra palidecerán".

Pero la humillación a la vencida Alemania no se limitó a los asuntos pecuniarios, ya que también tuvo que soportar la desmilitarización de Renania como garantía para una Francia temerosa de una nueva invasión e incluso su ocupación por soldados senegaleses, lo que fue interpretado por los alemanes como una afrenta singularmente odiosa: ¡tropas de africanos primitivos supervisando la patria de Beethoven y Goethe!

Otro de los puntos más dolorosos para los vencidos fueron las pérdidas territoriales. En el caso de Alemania, además de la devolución de Alsacia y Lorena, aquel puñal que había clavado en el corazón de los franceses en 1870, tuvo que soportar la anexión del Sarre por Francia, la de grandes porciones de sus territorios orientales por la resucitada Polonia y la separación de los conservados mediante el corredor de Danzig. Tanta importancia tuvo esta cuestión, que acabaría convirtiéndose en la chispa que prendió el siguiente acto de la gran tragedia europea: la Segunda Guerra Mundial.

Pero la principal víctima del movimiento de fronteras a causa del principio de las nacionalidades proclamado por el incauto Wilson no fue el Imperio Alemán, sino el Austro-Húngaro, que acabó partido en mil pedazos enemistados. Incauto e ignorante ya que, como confesaría pocas semanas después de que el mal ya estuviera hecho, cuando se lanzó a pontificar sobre la reorganización de Europa, ignoraba la existencia de lo que llamó "nacionalidades", es decir, la infinidad de naciones, pueblos, lenguas, religiones y características históricas de las que se componían los países que él había considerado homogéneos. Su secretario de Estado, Robert Lansing, lamentó amargamente la ocurrencia autodeterminista de Wilson porque "infundirá esperanzas que nunca podrán cumplirse; me temo que costará miles de vidas".

No fue Wilson el único que pecó de ignorancia. Su colega británico Lloyd George desplegaría generosamente la suya cuando, jugando a los demiurgos inclinado con sus colegas sobre un mapa, confundía checos con eslovacos, serbios con croatas, húngaros con rumanos, Ankara con La Meca y demás detalles ante cuya aclaración se irritaba por considerarlos trivialidades.

Entre unos y otros pusieron patas arriba el mapa europeo con la intención de evitar futuras guerras a causa de disputas nacionales, pues la teoría decía que las nuevas naciones que surgirían de la descomposición de Austria-Hungría habrían de ser étnicamente homogéneas. Sin embargo, la práctica resultó algo distinta, ya que los vencedores dejaron a la siguiente generación un polvorín compuesto, entre otros, por millones de alemanes bajo cetro italiano, checo y polaco, y de húngaros bajo cetro eslovaco, rumano y yugoslavo tras la pérdida de dos tercios del territorio del viejo reino, sobre todo la Transilvania adjudicada a Rumanía. En total unos treinta millones de personas acabaron en Estados donde eran minoría étnica. El caso más explosivo fue el de los sudetes, más de tres millones de alemanes que quedaron incluidos en territorio checo en contra de su voluntad. Y junto a ellos estuvieron los suabos del Bánato, los sajones de Transilvania y los alemanes de Bukovina, los Cárpatos y Voivodina, todos ellos ansiosos de unirse a Alemania o a Austria.

Precisamente a Austria le tocó el destino más singular, condenada a pasar de inmenso imperio a minúscula república y a existir en contra de su voluntad. Efectivamente, se prohibió la unificación de Austria con Alemania y hasta el nombre Deutsch-Österreich en la Constitución y el himno. Todos los partidos políticos austriacos expresaron en 1919 su deseo de formar parte de Alemania, lo que fue prohibido por unos vencedores temerosos de que adquiriese un tamaño y un peso demográfico excesivos. Así lo explicaría Stefan Zweig algunos años más tarde:

"Según toda previsión, aquel país artificialmente creado por las naciones victoriosas ni podía existir en forma independiente ni lo quería. Todos los partidos, los socialistas, los clericales, los nacionalistas, lo clamaban por igual. Por primera vez en la historia se produjo el caso paradójico de que se obligara a un país a aceptar una independencia que rechazaba. Austria quería unirse de nuevo con los antiguos Estados vecinos o con la Alemania étnicamente afín, pero de ningún modo deseaba llevar, en aquella forma mutilada, una humilde existencia de mendigo. La unión con Alemania fue prohibida por los aliados para no fortalecer a la Alemania vencida. Se decretó que la República Austríaca debía subsistir. A un país que se negaba a hacerlo –caso único en la historia– se le ordenó: Tienes que existir".

El resultado fue que lo que los austríacos no consiguieron en 1918 mediante la unión a la República de Weimar, lo lograron en 1938 mediante el recibimiento con flores a los tanques de la Wehrmacht hitleriana.

Al germanófobo Wilson no le quedó más remedio que reconocer que los que menos respetaban los principios enunciados en sus catorce puntos eran los encargados de aplicarlos:

"Los boches han hecho exactamente lo que predije: han pasado por alto nuestras condiciones y luego han presentado una serie de condiciones propias, basadas en los Catorce Puntos, que son mucho más coherentes que las nuestras".

En nombre de las nacionalidades se deshizo el puzzle austrohúngaro, pero a cambio se crearon otros dos todavía más inestables: Checoslovaquia y Yugoslavia. La monarquía habsbúrgica había contenido once naciones (alemanes, húngaros, checos, eslovacos, polacos, rutenos, serbios, croatas, eslovenos, italianos y rumanos), pero la Checoslovaquia recién inventada –"una lanza de un millón de soldados clavada en el corazón de Alemania", en palabras de Clemenceau– contenía seis y la no menos artificiosa Yugoslavia, nueve. La primera de las consecuencias, por orden cronológico, sería el papel que los dos principales pueblos "de segunda división" de esos dos nuevos Estados representarían en la Segunda Guerra Mundial: tanto los eslovacos a causa de su rechazo hacia los checos, como los croatas por su papel de segundones en la Yugoslavia preponderantemente serbia, acabarían echándose en brazos de la Alemania hitleriana, liquidadora de Versalles. Y la última consecuencia sería el colapso de ambas neonaciones en la década final del siglo: Chequia y Eslovaquia separadas de mutuo acuerdo y Yugoslavia estallada en pedazos al precio de miles de muertos. Todo el siglo XX en vano.

Por falta de espacio, pasaremos de puntillas sobre el hecho de que el fascismo italiano no habría surgido sin el previo ardor irredentista y la frustración por la vittoria mutilata –según la exitosa acuñación de d’Annunzio– de 1918.

Y, por supuesto, el principio autodeterminista sirvió para la desmembración de los perdedores, pero no tuvo aplicación para los casos que afectaban a los vencedores, el más evidente de los cuales, el irlandés, fue calificado por Wilson como "un asunto interno de los ingleses". Por no hablar de los indios y otros súbditos afroasiáticos de Su Graciosa Majestad, incapaces de gobernarse a sí mismos por su color oscuro, como las tropas imperiales se habían encargado de recordar en abril de aquel mismo 1919 en Amritsar. Y, claro está, Clemenceau consiguió que Alsacia y Lorena ni se mencionasen.

Todo esto convirtió el Tratado de Versalles en una bomba de relojería condenada a estallar antes o después, como auguró Keynes. Sólo hubo que esperar una generación. Y la palabra clave fue, efectivamente, venganza. La misma con la que abríamos estas líneas, pero esta vez en sentido contrario.

William L. Shirer, corresponsal de varios medios estadounidenses en la Alemania de entreguerras, tuvo ocasión de presenciar in situ el desastre británico de Dunquerque en el verano de 1940. Una de las cosas que más le llamó la atención fue el contraste entre los soldados británicos y los alemanes:

"De regreso nos cruzamos con un grupo de prisioneros británicos. Daba pena verlos. Los prisioneros siempre la dan, en especial inmediatamente después de una batalla. Lo que más me impresionó de ellos fue su condición física. Estaban todos flacos, con el tórax hundido y caídos de hombros. Alrededor de una tercera parte de ellos tenía la vista mal y llevaba gafas. Lo típico, concluí, de esa juventud que Inglaterra ha descuidado tan criminalmente en los veintidos años de la posguerra, mientras Alemania, a pesar de la derrota, de la inflación y de sus seis millones de parados, educaba a la suya al aire libre y a pleno sol. Casi la mitad trabajaba en oficinas de Liverpool; el resto, en oficinas de Londres. Su instrucción militar se había iniciado nueve meses antes de que comenzara la guerra. Pero, como podía verse, no había podido compensar la mala dieta, la falta de aire freso y de sol, y la ausencia de preparación física de los años de la posguerra. A unos treinta metros más allá, un batallón de infantería alemana marchaba por la carretera en dirección al frente. No pude evitar compararlos. Los alemanes estaban bronceados y bien formados físicamente, con aspecto de saludables leones, el tórax y todo lo demás perfectamente desarrollado. Todo ello tenía mucho que ver con que la lucha fuera desigual".

En resumen: que mientras que los británicos se habían dedicado a sus vidas y negocios con normalidad, los alemanes llevaban veinte años haciendo gimnasia.