Para terminar agosto, te traigo una noticia agridulce. Estás pagando una hipoteca sin casa. Pero, por suerte, algunos gobernantes, se están dando cuenta. A buenas horas mangas verdes, pero más vale tarde que nunca. Y, aunque las reformas serán minúsculas, más vale algo que nada.

Suena absurdo pagar una hipoteca sin casa, pero eso es lo que ocurre cuando una sociedad entera se acostumbra a financiar su nivel de vida con deuda y promesas futuras. La reciente advertencia del canciller alemán Friedrich Merz, al declarar que el sistema de bienestar alemán ya no se puede financiar con la producción actual del país, no es una anécdota local. Es un síntoma de un problema estructural que recorre toda Europa: vivimos por encima de nuestras posibilidades. Ya hemos visto que en Francia algo -poco- están haciendo.

El Estado del Bienestar europeo nació tras la Segunda Guerra Mundial con un objetivo aparentemente noble: garantizar una red mínima de seguridad para todos. Pero, con el paso del tiempo, esa red se transformó en mucho más. En una injerencia de las administraciones en nuestros bolsillos. Hoy, muchos gobiernos reparten más de lo que ingresan, endeudándose para sostener pensiones anticipadas, subsidios perpetuos y sistemas públicos ineficientes que consumen recursos como si fueran infinitos, a fin de obtener votos. Y, como no hay dinero, el siguiente que arree. Total, el político mira a 4 años.

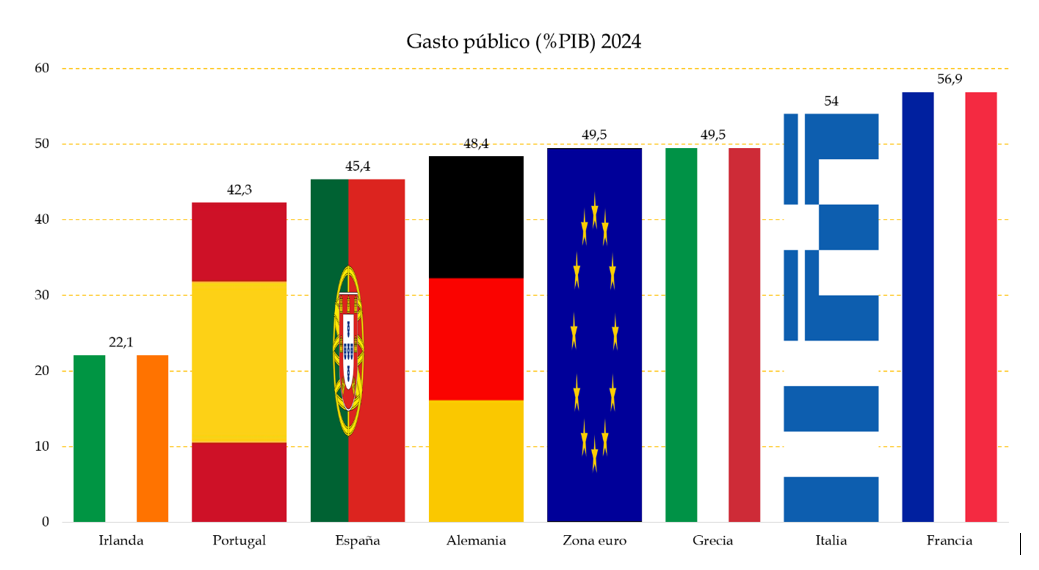

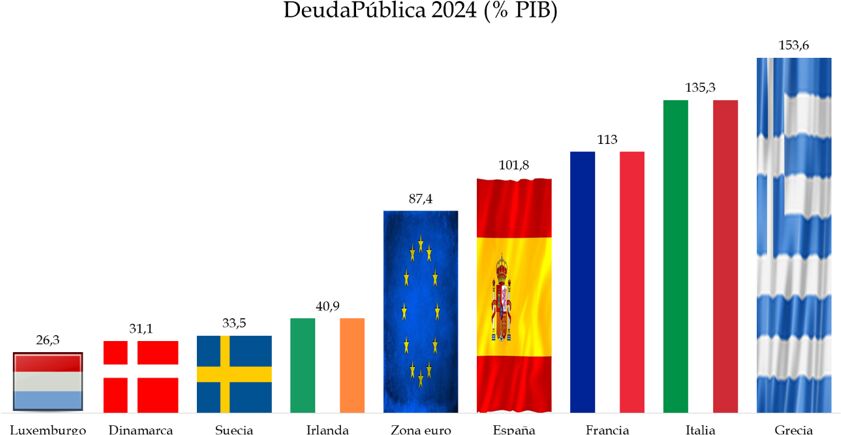

Alemania destina casi el 50% de su PIB al gasto público. Francia lo supera. España no se queda atrás. Y todo ello en un contexto de envejecimiento demográfico, productividad estancada y deuda pública disparada. Pretender mantener (o incluso ampliar) ese nivel de gasto sin reformas profundas es imposible.

Una queja frecuente entre contribuyentes es que pagan muchos impuestos y reciben poco a cambio. No es solo una percepción. El tax wedge (cuña fiscal) en muchos países europeos supera el 40%: por cada 100 euros que una empresa paga por un trabajador, más de 40 se van en impuestos y cotizaciones. El trabajador nunca ve ese dinero, y el Estado, en vez de gestionarlo con eficiencia, lo despilfarra en duplicidades administrativas, subvenciones mal diseñadas y estructuras clientelares.

Si voy al supermercado a comprar jamón ibérico, y me dan mortadela, pero con una sonrisa institucional, no me vale. Así de raro soy. Por cierto, que ambos gráficos han mejorado, si los comparamos con años anteriores. Y aún así da miedo.

Supón una familia que, cada mes, gasta 4.000 euros cuando solo ingresa 3.000. Para cubrir la diferencia, pide préstamos. Al principio, el banco se los concede. Luego, empieza a exigirle garantías, recortar gastos o incluso vender activos. Eso es lo que ocurre con los estados cuando pierden credibilidad fiscal: el coste de la deuda sube (mira lo que ha pasado ahora con EE.UU.), los inversores huyen y los recortes no son una elección, sino una imposición.

Y lo peor: cuando llega la factura, siempre la pagan los mismos. No los altos cargos ni los asesores bien remunerados, sino el ciudadano medio: vía inflación, vía recortes abruptos o vía subida de impuestos.

En este contexto, se reabre el eterno debate: ¿quién debe pagar más? Desde la izquierda se propone gravar a los "ricos", pero esos ingresos no dan para cubrir el agujero estructural. Si se suben impuestos a las empresas medianas o los profesionales de clase media-alta, se castiga el motor productivo. Y si se insiste en subir la presión fiscal a los asalariados, la competitividad se esfuma.

La propuesta puede parecer radical, pero es cada vez más urgente: necesitamos un estado más pequeño, más ágil y más focalizado en sus funciones esenciales. No se trata de desproteger a los más vulnerables, sino de evitar que todos vivamos de todos con todo el mundo medio ahogado con el esfuerzo fiscal desmesurado.

Reformar las pensiones, reducir burocracia, eliminar empresas públicas ineficientes, reordenar competencias territoriales… no son medidas ideológicas, son necesidades económicas. Insisto en que no es ideología. Los números no tienen ideología, pero los presupuestos y la realidad tienen límites.

Europa está ya en una encrucijada. Podemos seguir fingiendo que los déficits eternos no importan, o aceptar que el bienestar real no puede construirse sobre papel mojado. Vivir dentro de nuestras posibilidades no es un castigo, es un acto de madurez y responsabilidad.

Replantear el tamaño y el rol del estado no significa abandonar a nadie, sino liberar recursos, fomentar la responsabilidad individual y asegurar que las generaciones futuras hereden algo más que facturas. Como en toda familia responsable, el equilibrio financiero no es una opción, es una condición para la libertad.